Diskriminierung von Frauen

Frauen erleben im Internet Diskriminierung oft durch digitale Gewalt wie sexistische Beleidigungen, Drohungen, Cybermobbing und die Verbreitung von Hassreden, was besonders auf engagierte Frauen abzielt. Diese Angriffe können zu psychischem Stress führen, die Online-Partizipation einschränken und Frauen sogar dazu bringen, sich zurückzuziehen.

In diesem Bereich möchten wir durch Panel-Talks, Interviews, Sensibilisierung zum Thema, Gespräche und Zielsetzungen mit Publishern, Oganisationen, Mixes-Turniere etc. auf das Problem aufmerksam machen, dass leider viel zu oft Frauen unterpräsentiert, diskreditiert oder diskriminiert werden.

In offenen Talks sprechen wir Betroffene, die von Erfahrungen berichten, aber suchen auch mit jenen das Gespräch, die etwas bewirken können, seien es reichweitestarte Persönlichkeiten oder Brands, aber auch in der Gamingbranche relevante Bereiche, wie Turnierersteller oder Gamesentwickler.

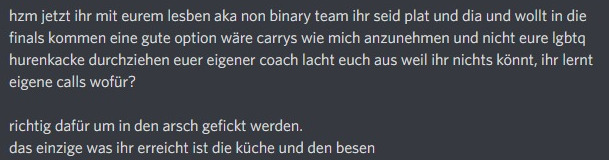

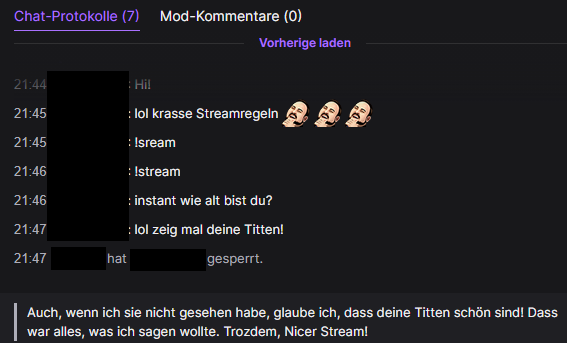

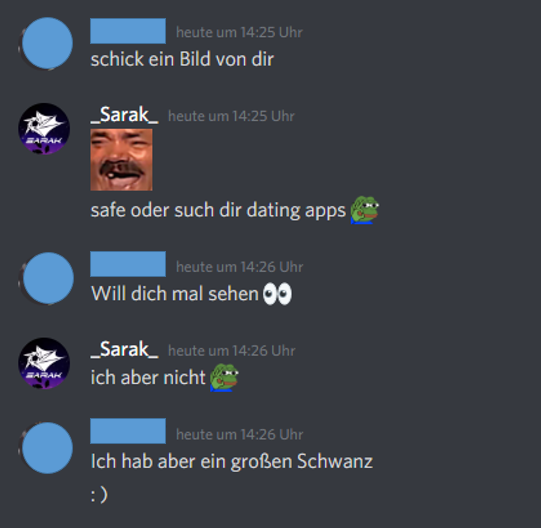

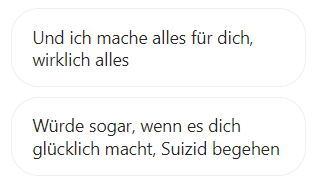

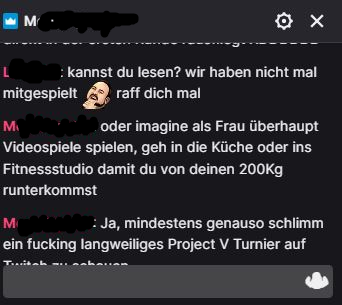

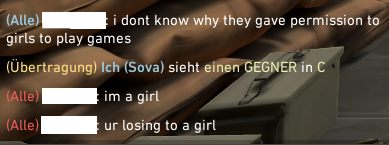

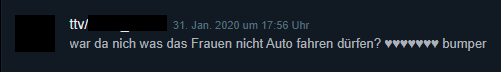

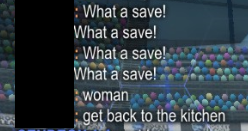

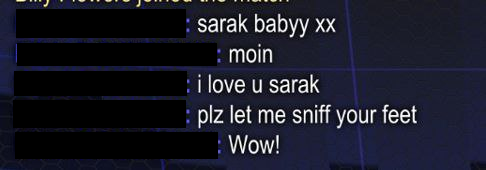

TRIGGERWARNUNG

unzensierte Beleidigungen folgen…

Beispiele für Frauenhass im Internet

QUELLEN für die folgenden Inhalte: klicksafe & Hilfetelefon

Was versteht man unter digitaler Gewalt?

In unserer zunehmend digitalisierten Welt treten immer häufiger Fälle von digitaler Gewalt auf. Dieses Phänomen ist weit verbreitet und steht in engem Zusammenhang mit Formen physischer oder psychischer Gewalt im realen Leben. Oft setzt sich reale Gewalt im digitalen Raum fort – etwa im Kontext von Partnerschaftsgewalt.

Unter digitaler Gewalt versteht man alle Formen der Herabwürdigung, Belästigung, Diskriminierung oder Nötigung, die mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel verübt werden. Dazu zählen Angriffe über soziale Netzwerke, Chats, Instant-Messaging-Dienste oder mobile Endgeräte.

Digitale Gewalt weist einige besondere Merkmale auf:

Sie findet jederzeit statt: Digitale Übergriffe enden nicht nach der Schule oder der Arbeit. Sie können rund um die Uhr und an jedem Ort erfolgen – auch im eigenen Zuhause.

Sie erreicht ein großes Publikum: Inhalte, die im Internet verbreitet werden, können sich rasend schnell verbreiten und sind nur schwer vollständig zu löschen. Dadurch wird die Wirkung von Diffamierungen oder Drohungen erheblich verstärkt.

Täterinnen und Täter handeln oft anonym: Die scheinbare Anonymität im Netz senkt die Hemmschwelle, Gewalt auszuüben, und erschwert gleichzeitig die Identifizierung der Verantwortlichen.

Sie entsteht selten zufällig: Digitale Gewalt ist häufig Teil eines gezielten Vorgehens. Durch Hassrede und wiederholte abwertende Kommentare werden bestimmte Gruppen bewusst ausgegrenzt und unter Druck gesetzt, um deren Rückzug aus dem öffentlichen oder digitalen Raum zu erzwingen.

Formen digitaler Gewalt

Digitale Gewalt kann viele Gesichter haben. Sie passiert über das Internet, soziale Netzwerke, Chats oder das Smartphone – und kann genauso verletzend sein wie Gewalt im echten Leben. Hier sind die häufigsten Formen digitaler Gewalt:

💬 Cybermobbing & Ausgrenzung

Jemand wird in Gruppen ausgeschlossen, beleidigt oder absichtlich bloßgestellt – zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe.

😡 Beleidigung & Belästigung

Hasskommentare, Beschimpfungen oder Pöbeleien, die öffentlich oder privat im Netz verbreitet werden.

📸 Bloßstellen (Revenge Porn)

Verbreitung von intimen oder peinlichen Fotos und Videos ohne Zustimmung – oft aus Rache nach einer Trennung.

👁️ Cyberstalking

Ständiges Beobachten, Überwachen oder Kontaktieren über Nachrichten, GPS-Ortung oder Social Media. Auch das Ausspionieren digitaler Aktivitäten gehört dazu.

⚠️ Erpressung (Sextortion)

Drohung, intime Bilder oder Videos zu veröffentlichen, um Geld, weitere Bilder oder bestimmte Handlungen zu erzwingen.

🗣️ Gerüchte & Fake-Profile

Falsche Behauptungen oder manipulierte Inhalte werden verbreitet, um jemandem zu schaden oder den Ruf zu zerstören.

💢 Hassrede (Hate Speech)

Beleidigende oder menschenverachtende Aussagen gegen bestimmte Gruppen, z. B. wegen Herkunft, Geschlecht oder Sexualität.

👤 Identitätsdiebstahl

Jemand nutzt persönliche Daten oder Passwörter, um sich als andere Person auszugeben – etwa um Nachrichten zu schreiben oder online einzukaufen.

🔪 Gewaltandrohung

Direkte oder indirekte Drohungen, jemandem körperlich weh zu tun oder ihn zu töten.

🚫 Sexuelle Belästigung (Cyber-Grooming)

Erwachsene können Opfer sexueller Belästigung im Netz werden, z.B. durch obszöne Inhalte, Nachrichten oder Ausrufe in Chats. Aber auch wenn sich Erwachsene online als Jugendliche ausgeben, um Minderjährige zu manipulieren und sexuell auszunutzen.

💔 Betrug & Heiratsschwindel (Romance Scamming)

Täter geben sich online als liebevolle Partner aus, um Vertrauen zu gewinnen – und später Geld oder persönliche Daten zu erpressen.

🎭 Loverboys

Junge Männer umwerben gezielt Mädchen und Frauen, machen sie emotional abhängig und zwingen sie schließlich dazu, gewisse Dinge zu tun oder zu bezahlen, in krassen Fällen sogar in die Prostitution – oft über soziale Medien.

Sexismus im Netz – kein Kavaliersdelikt!

Laut Duden beschreibt Sexismus die Vorstellung, dass ein Geschlecht – meist Männer – dem anderen von Natur aus überlegen sei. Daraus ergibt sich die Diskriminierung, Benachteiligung und Abwertung von Menschen, vor allem von Frauen, aufgrund ihres Geschlechts.

Auch im Internet ist Sexismus weit verbreitet. Er zeigt sich in herablassenden Kommentaren, beleidigenden Memes, Drohnachrichten oder sexueller Belästigung. Oft ist er offen erkennbar – manchmal aber auch subtil und schwer zu benennen.

Wie im realen Leben erleben viele Frauen online Anfeindungen, Grenzüberschreitungen und Gewalt.

Arten von Sexismus

💡 Wichtig: Sexismus – ob online oder offline – ist keine Lappalie. Wenn du betroffen bist: Sprich darüber. Wende dich an Vertrauenspersonen, Beratungsstellen oder die Polizei. Jede Form von Grenzüberschreitung verdient ernst genommen zu werden. 💪

🗣️ Mansplaining

Beim Mansplaining erklärt ein Mann einer Frau ungefragt und von oben herab etwas – in der Annahme, es besser zu wissen. Diese Haltung basiert auf alten Rollenbildern und führt dazu, dass Frauen sich abgewertet fühlen. Widersprechen sie, gelten sie schnell als „überempfindlich“.

💋 Slutshaming

Slutshaming bedeutet, Frauen wegen ihres Sexualverhaltens oder ihres Aussehens zu verurteilen. Wer sich „zu freizügig“ kleidet oder offen über Sex spricht, wird oft beschimpft oder beschämt.

Dabei wird die Schuld fälschlich den Betroffenen gegeben – ein klassisches Victim Blaming.

📱 Catcalling & Dickpics

Catcalling beschreibt sexuelle Belästigung mit Worten oder Gesten – etwa Pfeifen, Hinterherrufen oder anzügliche Sprüche.

Online zeigt sich das durch aufdringliche Nachrichten oder unaufgeforderte Fotos. Das Verschicken von Dickpics ist strafbar (§184 StGB) und kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Weitere Informationen zu Dickpics und Cyberflashing, aber auch zu anderen Formen bildbasierter sexueller Gewalt gibt es in diesem klicksafe Themenbereich.

💭 Bodyshaming

Bodyshaming bedeutet, Menschen wegen ihres Körpers zu beleidigen oder abzuwerten.

In sozialen Netzwerken werden unrealistische Schönheits- und Schlankheitsideale gezeigt – egal ob jemand als „zu dick“, „zu dünn“ oder „nicht schön genug“ gilt. Viele vergleichen sich ständig mit anderen und kritisieren den eigenen Körper. Medien und Beautyfilter verstärken diesen Druck, indem sie unrealistische und oft ungesunde Körperbilder verbreiten.

Welche Auswirkungen die Nutzung von digitalen Medien auf das körperbezogene Selbstbild von jungen Menschen hat, wird bei klicksafe in diesem aktuellen Artikel besprochen.

💬 Hasskommentare

In sozialen Netzwerken sind Frauen besonders häufig Ziel von Hass und Hetze. Sie werden beleidigt, sexualisiert, für psychisch krank erklärt oder sogar mit Gewalt und Tod bedroht. Vor allem Frauen, die öffentlich auftreten oder ihre Meinung äußern – etwa Politikerinnen, Journalistinnen oder Aktivistinnen – erleben massiven Online-Hass.

Auch Frauen in sogenannten „Männerberufen“ oder mit mehrfachen Diskriminierungserfahrungen (z. B. Women of Color, queere oder behinderte Frauen) sind besonders betroffen.

👉 Wichtig: Hassrede ist keine Meinungsfreiheit.

Beleidigung, Bedrohung, Nötigung oder Volksverhetzung sind strafbar und können angezeigt werden.

Auswirkungen von Sexismus und Gewalt:

Digitale Gewalt und Sexismus verstärken ungleiche Machtverhältnisse und stützen patriarchale Strukturen.

Für Betroffene sind die Folgen oft belastend und langfristig: Sie leiden unter Stress, Angst, Scham und Schuldgefühlen, verlieren Selbstvertrauen und ziehen sich aus dem Netz oder dem Alltag zurück. Häufig kommen psychische Probleme oder Schwierigkeiten in Schule und Beruf hinzu.

Laut einer Studie von Plan International ziehen sich rund 20 % der betroffenen Frauen nach Beleidigungen aus Online-Debatten zurück, 12 % meiden ganze Plattformen. Dieses „Silencing“ – also das gezielte Einschüchtern und Zum-Schweigen-Bringen – hat Folgen für uns alle: Wenn Frauen verstummen, fehlen ihre Stimmen in Diskussionen. So entsteht ein einseitiger öffentlicher Raum, den Hass und Extremismus immer stärker dominieren. Das schwächt die Meinungsvielfalt und unsere Demokratie.

- Psychische Belastung: Angst, Unsicherheit und die Furcht vor Angriffen können die mentale Gesundheit beeinträchtigen.

- Einschränkung der Partizipation: Viele Frauen schränken ihre Online-Aktivitäten ein oder ziehen sich ganz aus der politischen oder öffentlichen Arbeit zurück.

- Schweigen und Unsichtbarkeit: Die Angst vor Hass und Drohungen führt dazu, dass Frauen ihre Meinung seltener äußern, was ihre Stimmen zum Schweigen bringt und den digitalen Diskurs verarmt = Silencing

Was du tun kannst:

🌐 Kein rechtsfreier Raum

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum – und doch bietet es ideale Bedingungen für Hass, Diskriminierung und Drohungen. Täterinnen und Täter können sich hinter Anonymität verstecken, Inhalte posten, liken oder teilen, ohne ihre Identität offenzulegen. Durch die globale Vernetzung verbreiten sich solche Botschaften blitzschnell und erreichen ein großes Publikum.

Kontrollen und rechtliche Schritte greifen oft zu spät – oder lassen sich leicht umgehen.

⚖️ Rechtliche Hinweise:

Beleidigung, Bedrohung, Nötigung und Volksverhetzung sind strafbar.

Hasskommentare oder Drohungen können bei Polizei oder Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

Dokumentiere Beleidigungen oder Drohungen (Screenshots, Links), um die Anzeige zu unterstützen.

Beratungsstellen helfen Betroffenen, ihre Rechte durchzusetzen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

✊ Was können wir Frauen gegen Sexismus im Netz tun?

1. Uns wehren

Reagiere auf sexistisches Verhalten und setze Grenzen.

Nutze Counterspeech, um Hasskommentare zu kontern.

Melde solche Inhalte auf der jeweiligen Plattform.

Beweise sichern: Mach Screenshots von Hasskommentaren, Beleidigungen und Bedrohungen, um rechtssichere Beweise zu haben.

Strafanzeige erstatten: Beleidigungen, Bedrohungen und andere Straftaten sind auch im Internet strafbar.

2. Solidarität zeigen

Stelle dich auf die Seite Betroffener, auch wenn du nur zusiehst.

Vernetze dich mit anderen Frauen – gemeinsam seid ihr stärker.

Beispiele: Bewegungen wie Chalk Back zeigen, wie Frauen sich sichtbar machen.

3. Hilfe holen

Sprich mit Freund*innen oder Familie über deine Erfahrungen.

Angebote wie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen bieten Unterstützung und Beratung.

- Wenn Dich sexitische Angriffe verstören oder wenn es Dir nicht gut geht, sprich mit Deinen Freund*innen, oder jemandem aus der Familie. Alternativ kannst Du auch eine Beratungsstelle aufsuchen – mit Deinen Erfahrungen alleine bleiben solltest Du jedenfalls nicht.

Du musst nicht alleine bleiben.

4. Positive Inhalte folgen

Achte darauf, wem du in sozialen Netzwerken folgst.

Lass dich von stärkenden, inspirierenden Accounts motivieren.

5. Körper und Selbstwert schätzen

Übe dich in Body Positivity und Body Neutrality.

Wer sich selbst wertschätzt, kann auch andere stärken.

Hashtags: #bodypositivity, #bodyneutrality

6. Vorbild sein für Kinder & Jugendliche

Zeige, dass Frauenrechte wichtig sind.

Dein Verhalten prägt, wie Kinder Geschlechterrollen wahrnehmen.

Engagement hilft, Ungleichbehandlung sichtbar zu machen und zu verändern.